Foto: Iven Jede

Umsetzung von CEF-Maßnahmen

Die Umsetzung von CEF-Maßnahmen (Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustands) dient dem Schutz und der Förderung von Tierarten, die durch Bauvorhaben oder andere Eingriffe in die Natur potenziell beeinträchtigt werden könnten. Im Folgenden werden einige zentrale Maßnahmen beschrieben, die im Rahmen solcher Projekte häufig umgesetzt werden:

Absammeln und Umsiedeln von Amphibien und Reptilien

Eine wichtige Schutzmaßnahme ist das Absammeln und Umsiedeln von Amphibien (z. B. Frösche, Kröten, Molche) und Reptilien (z. B. Eidechsen, Schlangen). Diese Tiere werden in gefährdeten Gebieten von Fachpersonal aktiv gesucht, eingefangen und in geeignete Ersatzlebensräume umgesiedelt. Ziel ist es, Populationen vor den Auswirkungen von Baumaßnahmen zu bewahren und ihre langfristige Existenz zu sichern. Dabei werden die neuen Lebensräume vorher sorgfältig ausgewählt, um optimale Bedingungen wie Feuchtgebiete oder Deckungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Aufhängen von Fledermauskästen

Fledermäuse sind oft von Eingriffen betroffen, etwa durch den Verlust von Quartieren in Bäumen oder Gebäuden. Das Aufhängen von Fledermauskästen bietet eine Kompensationsmaßnahme, um Ersatzquartiere zu schaffen. Diese Kästen werden an geeigneten Standorten, wie Waldgebieten oder in der Nähe von Gewässern, angebracht, um den Fledermäusen Schlaf- und Brutplätze zu bieten. Die Maßnahme erfordert eine genaue Planung hinsichtlich Standortwahl und Kastenbau, um die Akzeptanz durch die Tiere zu gewährleisten.

Bau von Amphibienschutzzäunen

Zur Sicherung von Amphibienpopulationen während der Wanderzeiten, insbesondere im Frühjahr, werden temporäre oder dauerhafte Amphibienschutzzäune errichtet. Diese Zäune verhindern, dass Amphibien gefährdete Bereiche wie Baustellen oder stark befahrene Straßen queren. In Kombination mit Leiteinrichtungen und Durchlässen (z. B. Amphibientunneln) werden die Tiere sicher zu ihren Laichgewässern oder Lebensräumen geleitet. Die Installation und Wartung der Zäune erfordert regelmäßige Kontrollen, um deren Wirksamkeit sicherzustellen.

Monitoring zur Erfolgskontrolle von CEF-Maßnahmen

Ein zentraler Bestandteil der CEF-Maßnahmen ist das Monitoring, um den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu überprüfen. Durch regelmäßige Beobachtungen und Erhebungen wird geprüft, ob die Zielarten – wie Amphibien, Reptilien oder Fledermäuse – die neuen Lebensräume annehmen und ihre Populationen stabil bleiben oder sich erholen. Das Monitoring liefert wichtige Daten, die bei Bedarf Anpassungen der Maßnahmen ermöglichen und langfristig die Effektivität der Schutzstrategien belegen.

Aufnahme xylobionter Käferarten mittels Fensterfallen

Für den Schutz von xylobionten Käfern (Arten, die an Totholz gebunden sind) kommen spezielle Erfassungsmethoden wie Fensterfallen zum Einsatz. Diese Fallen werden in relevanten Lebensräumen, etwa in Wäldern mit hohem Totholzanteil, platziert, um die Artenvielfalt und Bestandsdichte der Käfer zu dokumentieren. Die gewonnenen Daten dienen dazu, den Erhaltungszustand der Arten zu bewerten und gezielte Maßnahmen wie die Belassung oder Schaffung von Totholzstrukturen abzuleiten.

Fazit

Die Umsetzung von CEF-Maßnahmen erfordert eine Kombination aus präventiven, kompensatorischen und kontrollierenden Ansätzen. Durch das Zusammenspiel von Umsiedlung, Lebensraumverbesserung und Monitoring wird nicht nur der Schutz einzelner Arten gewährleistet, sondern auch ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität geleistet. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Durchführung sind dabei entscheidend für den Erfolg.

Molche sanft und effektiv mit Lichtfallen sammeln

Die Erforschung und der Schutz von Amphibien wie Molchen sind wichtige Aufgaben in der Naturschutzarbeit. Eine bewährte Methode, um Molche schonend abzuzählen oder umzusiedeln, ist der Einsatz von Lichtfallen. Doch wie funktioniert das genau?

Die Methode: Licht als Lockmittel

Lichtfallen nutzen die natürliche Anziehungskraft von Molchen auf Lichtquellen in der Dunkelheit. Eine schwache, umweltfreundliche Lichtquelle wird in der Nähe von Gewässern oder Feuchtgebieten platziert, die als Lebensraum der Molche dienen. Die Tiere werden vom Licht angelockt und bewegen sich in Richtung der Falle, wo sie behutsam aufgefangen werden können. Diese Methode ist besonders effektiv in den Abend- und Nachtstunden, wenn Molche aktiv sind.

Sanft und nachhaltig

Der große Vorteil der Lichtfalle liegt in ihrer schonenden Anwendung: Die Molche werden weder verletzt noch unnötig gestresst. Spezielle Auffangbehälter sorgen dafür, dass die Tiere sicher gesammelt und anschließend untersucht, gezählt oder an einen anderen Ort gebracht werden können. Diese Technik eignet sich hervorragend für wissenschaftliche Studien, Artenschutzprojekte oder Maßnahmen zur Umsiedlung bei Bauprojekten.

Unsere Arbeit

Wir setzen Lichtfallen gezielt ein, um die Molchpopulationen in ihrer natürlichen Umgebung zu überwachen und zu schützen. Dabei achten wir stets auf höchste Standards im Umgang mit den Tieren und der Umwelt. Unser erfahrenes Team kombiniert Fachwissen mit modernster Technik, um präzise Ergebnisse zu erzielen und einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten.

Warum das wichtig ist

Molche sind faszinierende Lebewesen und zugleich ein Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen. Durch das Absammeln mit Lichtfallen können wir nicht nur ihre Bestände erfassen, sondern auch wertvolle Daten sammeln, die helfen, ihre Lebensräume zu schützen und zu verbessern.

Haben Sie Fragen zur Methode oder möchten Sie mehr über unsere Projekte erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne!

Landschaftsplanung: Eine ganzheitliche Herangehensweise

Landschaftsplanung ist ein zentraler Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes. Sie dient dazu, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die Lebensqualität zu fördern und gleichzeitig menschliche Nutzungsansprüche mit den Bedürfnissen der Natur in Einklang zu bringen. Verschiedene Methoden und Instrumente kommen dabei zum Einsatz, um eine umfassende Analyse und Planung zu gewährleisten.

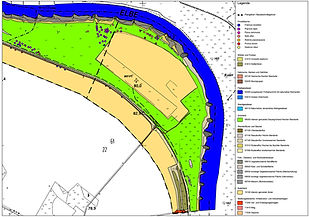

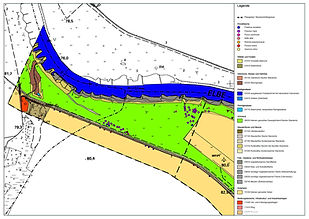

Biotoptypen-Kartierung

Die Biotoptypen-Kartierung bildet die Grundlage vieler landschaftsplanerischer Maßnahmen. Hierbei werden unterschiedliche Lebensräume wie Wiesen, Wälder, Gewässer oder Moore systematisch erfasst und klassifiziert. Ziel ist es, den ökologischen Wert dieser Flächen zu bewerten und Schutzmaßnahmen für besonders wertvolle oder gefährdete Biotoptypen abzuleiten.

Bestandskartierung Flora und Fauna

Eng mit der Biotoptypen-Kartierung verknüpft ist die Bestandskartierung von Flora und Fauna. Dabei werden die vorhandenen Pflanzen- und Tierarten eines Gebiets erfasst. Diese Daten sind essenziell, um die Biodiversität zu dokumentieren, mögliche Gefährdungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt zu entwickeln.

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) wird häufig im Rahmen von Bauvorhaben erstellt. Er beschreibt Maßnahmen, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen. Dazu gehören beispielsweise die Anlage von Ausgleichsflächen, die Renaturierung von Gewässern oder die Schaffung von Biotopverbundsystemen.

Umweltverträglichkeitsstudie

Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) prüft die Auswirkungen eines geplanten Vorhabens auf die Umwelt. Sie umfasst Aspekte wie Luft, Wasser, Boden, Klima sowie die Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen. Ziel ist es, umweltgerechte Lösungen zu finden und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASF) wird erstellt, um die Auswirkungen eines Projekts auf besonders geschützte Arten zu bewerten. Er analysiert, ob gesetzliche Schutzvorschriften, etwa aus dem Bundesnaturschutzgesetz, eingehalten werden und schlägt bei Bedarf Schutzmaßnahmen wie Umsiedlungen oder Ersatzhabitate vor.

FFH- und SPA-Verträglichkeitsstudie

Die FFH- (Fauna-Flora-Habitat) und SPA- (Special Protection Area) Verträglichkeitsstudie bezieht sich auf Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000. Sie prüft, ob ein Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen dieser besonders geschützten Lebensräume oder Arten verursacht und entwickelt gegebenenfalls Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen.